«ВОЙНА ПОРУЧИКА ЛЕРМОНТОВА»

1.

Из всей корреспонденции первым делом Лопухин вскрыл конверт, подписанный знакомым некрупным почерком, в котором выделялся завиток буквы «д».

– Варя! – позвал Лопухин жену, – от Миши письмо!

«Милый Алёша, – читал он вслух. – Пишу тебе из крепости Грозной, в которую мы, т. е. отряд, возвратился после 20-дневной экспедиции в Чечне. Не знаю, что будет дальше, а пока судьба меня не очень обижает: я получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников, состоящую изо ста казаков — разный сброд, волонтёры, татары и проч., это нечто вроде партизанского отряда, и если мне случится с ним удачно действовать, то, авось, что-нибудь дадут; я ими только четыре дня в деле командовал и не знаю ещё хорошенько, до какой степени они надёжны; но так как, вероятно, мы будем ещё воевать целую зиму, то я успею их раскусить. Вот тебе обо мне самое интересное.

(...) Может быть, когда-нибудь я засяду у твоего камина и расскажу тебе долгие труды, ночные схватки, утомительные перестрелки, все картины военной жизни, которых я был свидетелем. Варвара Александровна будет зевать за пяльцами и, наконец, уснёт от моего рассказа, а тебя вызовет в другую комнату управитель, и я останусь один и буду доканчивать свою историю твоему сыну, который сделает мне кака на колена... Сделай одолжение, пиши ко мне как можно больше. Прощай, будь здоров с чадами и домочадцами и поцелуй за меня ручку у своей сожительницы. Твой Лермонтов».

Служащий московской синодальной конторы, в будущем камергер, действительный статский советник, Алексей Александрович Лопухин и опальный поручик Лермонтов были друзьями ещё со времён учёбы в Московском университете. Он искренне любил Михаила. Даже когда Лермонтов рассорил Алексея с его невестой – красавицей Екатериной Сушковой – он простил это ему.

Тёплое отношение к Лермонтову восприняла от мужа и Варвара Александровна, названная в письме «сожительницей», – словом, ещё не наполненным нынешним уничижительным смыслом, а употреблённым в прямом его значении.

– Хотя бы покуда жив-здоров, и на том слава Богу! – заключил Лопухин по прочтению письма.

Впрочем, он понимал, что корреспонденция с Кавказа идёт долго и к данному моменту с Лермонтовым могло произойти что угодно.

А в ту самую пору поручик сидел в палатке, держа на коленях карту, полученную перед экспедицией в штабе, и пытался определить расположение отряда горцев, о котором донёс лазутчик-кабардинец.

Чеченцы скрывались в лесу и готовились атаковать движущуюся колонну русских войск. Следовало упредить этот удар, но как отыскать их бивак? Кабардинец называл какое-то село, вблизи которого скрывались мюриды. Однако найти его на карте, где были отмечены лишь крупные населённые пункты, было невозможно.

Поручик отбросил карту: нет, она тут бесполезна! нужно отправлять охотников на разведку.

Он выглянул из палатки и кликнул рядового Султанова, который тут же встал и отделился от расположившихся вокруг костра казаков.

«Хорош!» – подумал Лермонтов, окидывая взглядом явившегося казака – рослого, в чёрной андийской бурке и бараньей шапке, глядевшего внимательно и спокойно.

Командир не догадывался, что за этим взором скрывался непреходящий интерес к его персоне. Султанов, будучи разжалованным поручиком, хорошо знал, что офицерам в походе дозволялись некоторые нарушения в форме и внешнем виде. Но Лермонтов, казалось, решил пересечь и те нестрогие границы.

На нём был, как всегда расстёгнутый военный сюртук, который он носил без эполет (что, впрочем, делали и многие офицеры-кавказцы); из-под него виднелась шёлковая – канаусовая – красная рубашка, а, ко всему, поручик отпустил баки и длинные волосы, которые в нарушение уставного порядка перестал зачёсывать на виски. В бурке и шапке он ничем не отличался от казаков своего отряда, которые, в свою очередь, походили на горцев с кинжалом за поясом и шашкой через плечо.

– Пётр Аркадьевич, – обратился к Султанову Лермонтов, – возьмите охотников, и пусть тот лазутчик вам покажет, где стоит отряд мюридов. В стычку не вступать, подойти и уйти скрытно!

– Слушаюсь, ваше благородие!

– Ступайте, – Лермонтов взглянул немного потупившись: командовать поручиком, хоть и разжалованным, было для него непривычно.

2.

Пётр Аркадьевич Султанов являлся представителем старинного дворянского рода, отец его – полковник и ветеран войны 1812 года. Службу Султанов начал юнкером в расположенном под Москвой пехотном полку и в положенный срок был произведён в офицеры. Но случилось несчастье: некий капитан оскорбил его сестру, отчего довелось тому отведать кулаков разъярённого брата. За этот проступок Султанова разжаловали в солдаты. Затем его по его же просьбе перевели в Кабардинский полк на Кавказ. Участвовал в сражениях, был ранен, снискал славу отчаянного храбреца. За отличие его снова произвели в офицеры, но вскоре опять разжаловали. Такой сложной судьбы человек оказался в отряде Лермонтова, получившего эту команду «в наследство» от Руфина Дорохова, который, между тем, и сам был из разжалованных офицеров.

Руфин Иванович Дорохов, сын героя Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенанта И. С. Дорохова, по окончанию Пажеского корпуса был выпущен прапорщиком в учебный карабинерный полк в Петербурге. Дорохов отличался неукротимым нравом. Однажды в театре вернувшись после антракта к своему ненумерованному месту, то есть к месту, которое мог занять любой, он обнаружил на нём некоего статского советника. Разрешить ситуацию миром Дорохов не пожелал, учинив скандал с рукоприкладством. А в скором времени на дуэли от его руки погиб офицер. За буйство в театре и поединок Дорохова разжаловали в рядовые. Служил на Кавказе, в Нижегородском драгунском полку, участвовал в персидской и турецкой войнах, был ранен, снова стал офицером, за проявленную храбрость получил золотую саблю. В 1833 году из-за многочисленных ран поручик Дорохов был уволен в отставку. По свидетельству жены был он добр и великодушен, но вспыльчив, а во хмелю неукротимо буен. Супружеская жизнь их не могла не закончиться печально: жена с малолетней дочерью от него ушла. В 1838 году в приступе ярости Дорохов нанёс удар кинжалом отставному ротмистру Сверчкову, которого заподозрил в карточном шулерстве. Последовало очередное наказание: разжалование в рядовые и высылка на Кавказ. И снова Дорохов блестяще проявил себя в военных действиях с горцами. В том же 1838 году, 23 июля, «государь император высочайше повелеть соизволил: рядового Тенгинского пехотного полка Руфина Дорохова за отличное мужество и самоотвержение, оказанное при крушении судов наших у черкесских берегов, произвести в унтер-офицеры». Заново первый офицерский чин – чин прапорщика он получит по высочайшему приказу лишь 16 апреля 1841 года. А до этого состоится его знакомство с Лермонтовым: оба они служили под началом генерал-лейтенанта Галафеева, у которого Дорохов командовал отрядом охотников. Поначалу их отношения не складывались, но впоследствии они прониклись друг к другу искренней симпатией. Дорохов вспоминал: «В одной из экспедиций, куда пошли мы с ним вместе, случай сблизил нас окончательно: обоих нас татары чуть не изрубили и только неожиданная выручка спасла нас. В походе Лермонтов был совсем другим человеком против того, чем казался в крепости или на водах, при скуке и безделье». А вот ещё одно его высказывание о Лермонтове: «Славный малый – честная, прямая душа – не сносить ему головы. Мы с ним подружились и расстались со слезами на глазах. Какое-то чёрное предчувствие мне говорило, что он будет убит... Жаль, очень жаль Лермонтова, он пылок и храбр, не сносить ему головы».

10 октября 1840 года Дорохов был ранен, и его «охотники» перешли в подчинение к Лермонтову. Дорохов горячо приветствовал это решение Галафеева, а сам генерал-лейтенант писал: «В делах 29 сентября и 3 октября он (Лермонтов – прим. авт.) обратил на себя особенное внимание моё расторопностью, верностью взгляда и пылким мужеством, почему 10-го октября, когда раненый юнкер Дорохов был вынесен с фронта, я поручил его начальству команду, из охотников состоявшую. Невозможно было сделать выбора удачнее: всюду поручик Лермонтов первым подвергался выстрелам хищников и во главе отряда оказывал самоотвержение свыше всякой похвалы».

Закончить историю Дорохова следует тем, чем заканчивается любая история человеческой жизни: смерть настигла его, но тогда, когда был он ещё не очень стар – на 52 году от рождения. Проведя четырнадцать лет в непрерывных боях, получив за это время не одно ранение, он пал в сражении с горцами в Гойтинском ущелье.

3.

Султанов с командой вернулся через три часа, когда уже наплывали сумерки, имевшие обыкновение мигом обращаться в ночь.

Противник был обнаружен, и силу он представлял внушительную, а, следовательно, и серьёзную опасность для выступившей из крепости Грозная экспедиции. Путь её пролегал мимо упомянутого кабардинцем небольшого села, стоявшего на краю густого леса. Жители покинули его, угнав с собою скот, и мюриды вошли туда в ожидании колонны русских войск, с тем чтобы, нанеся удар, снова скрыться в гуще леса.

Отряд выступил до света, пластунов выслали загодя, чтобы к подходу основных сил вражеские караулы были сняты. Шли рысью, подпруги подтянуты, шашки проверены. Вдали завиднелась деревушка. Раздались первые выстрелы. Это открыли огонь пластуны, выманивая чеченцев из домов под казачьи клинки.

Командир, скакавший впереди, повернулся в седле:

– Отряд, в атаку! Шашки вон! В намёт – марш!

И с выхваченной из ножен гурдой пустил своего белоснежного коня по деревенской улице, на которую уже высыпали мюриды в мохнатых чёрных шапках.

Хоть и полагалась офицеру сабля, но Лермонтов, как и многие в Кавказской армии, предпочитал ей шашку, особенно, если это была настоящая гурда, названная так по имени кавказского умельца-оружейника.

***

Вполне допустимо предположить, что Михаил Юрьевич относился к сабле – этому извечному атрибуту офицера – без особого пиетета.

Говорить об этом позволяют, например, такие воспоминания его современника:

«В одно воскресенье, помнится, 15 сентября 1836 года, часу во втором дня, я поднимался по лестнице конногвардейских казарм в квартиру доброго моего приятеля А. И. Синицына. Подходя уже к дверям квартиры Синицына, я почти столкнулся с быстро сбегавшим с лестницы и жестоко гремевшим шпорами и саблею по каменным ступеням молоденьким гвардейским гусарским офицером в треугольной, надетой с поля, шляпе, белый перистый султан которой развевался от сквозного ветра. Офицер этот имел очень весёлый, смеющийся вид человека, который сию минуту видел, слышал или сделал что-то пресмешное. Он слегка задел меня или, скорее, мою камлотовую шинель на байке (какие тогда были в общем употреблении) длинным капюшоном своей распахнутой и почти распущенной серой офицерской шинели с красным воротником и, засмеявшись звонко на всю лестницу (своды которой усиливали звуки), сказал, вскинув на меня свои довольно красивые, живые, чёрные, как смоль, глаза, принадлежавшие, однако, лицу бледному, несколько скуластому, как у татар, с крохотными тоненькими усиками и с коротким носом, чуть-чуть приподнятым, именно таким, какой французы называют nez à la cousin: «Извините мою гусарскую шинель, что она лезет без спроса целоваться с вашим гражданским хитоном», – и продолжал быстро спускаться с лестницы, всё по-прежнему гремя ножнами сабли, не пристёгнутой на крючок, как делали тогда все светски благовоспитанные кавалеристы, носившие своё шумливое оружие с большою аккуратностью и осторожностью, не позволяя ему ни стучать, ни греметь. Это было не в тоне».

А вот что писал один из первых биографов Лермонтова А. М. Скабичевский:

«Однажды он явился на развод с маленькою, чуть ли не детскою игрушечною саблею, несмотря на присутствие великого князя Михаила Павловича, который тут же дал поиграть ею маленьким великим князьям, Николаю и Михаилу Николаевичам, приведённым посмотреть на развод, а Лермонтова приказал выдержать на гауптвахте.

После этого Лермонтов завёл себе саблю больших размеров, которая, при его малом росте, казалась ещё громаднее и, стуча о камень или мостовую, производила ужасный шум... За эту несоразмерную саблю Лермонтов опять-таки попал на гауптвахту».

***

Чеченцы были рассеяны и не сумели дать отпор отряду всадников, возникшему словно бы из-под земли или, наоборот, упавшему с небес. Все они полегли, изрубленные русскими шашками, а те немногие, что уцелели, бежали в лес.

Поручик скомандовал отход, и село также быстро опустело, стало изваянием, как до этого наполнилось оно ружейной пальбой и наступившим затем безмолвием жуткой работы, которое время от времени прерывалось возгласами рубящих конников и их жертв.

Смелый расчёт командира, слаженность и бесстрашие отряда, в котором были собраны лучшие из лучших, в который раз сделали своё дело.

Когда Лермонтов в письме Лопухину говорил о своих подчинённых, под словами «разный сброд», он имел ввиду казаков, собранных из разных частей кавалерии, а также дагестанцев, кумыков, азербайджанцев (их было принято называть татарами), которые добровольно служили русскому царю, – и все они, подобно упоминаемым там же «волонтёрам», были «охотниками», то есть теми, кто изъявил желание (охоту) воевать в особой команде.

Чтобы попасть в этот отряд, как вспоминал впоследствии Султанов, «требовалось выдержать своеобразный экзамен – выполнить сложное поручение. Новым членам отряда полностью меняли внешность – им брили головы и заставляли отпускать бороды. «Черкесский» образ дополняла национальная одежда и двустволка со штыком, такая же, как у горцев». Необходимым условием было и знание азербайджанского языка, которым в своё время Лермонтов также овладел (в одном из писем он сообщал: «Начал учиться по-татарски, язык, который здесь, и вообще в Азии, необходим как французский в Европе»).

Лермонтов с гордостью рассказывал об отряде «охотников» своему издателю А. А. Краевскому. Ему он, между прочим, подарил свой кинжал, которым однажды отбивался от трех горцев, напавших на него по пути из Пятигорска в Георгиевское укрепление. Благодаря быстроте своего коня Лермонтову удалось уйти от преследователей. Автор приводит этот эпизод в качестве иллюстрации, сколь свойственны были поручику смелость и хладнокровие.

4.

«Лермонтовский отряд», а именно так в экспедиции генерала Галафеева называли команду «охотников» под началом поручика, был, по выражению современника, «как блуждающая комета», в постоянном движении, то и дело вступая в стычки с врагом.

Вот и сегодня, когда ранним утром впереди засинел Гойтинский лес, через который предстояло проследовать войскам, Лермонтов приказал отряду выступать. Тактика мюридов была хорошо известна: устройство завалов, нападение из засад, внезапные налёты конницы. Особую опасность для русских представляли леса. Колонна войск следовала в вытянутом каре: посредине обоз, впереди и в тылу – авангард и арьергард. Самыми уязвимыми были боковые стороны каре.

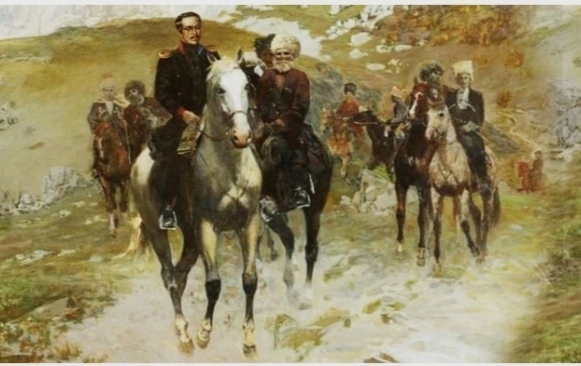

Казаки вихрем надвигались на лес. Согласно бытующему на Кавказе преданию, Лермонтова всегда можно было отличить от других атакующих русских по красной шёлковой рубашке, но горцы в него никогда не стреляли, потому что он был Поэт, а убить Поэта большой грех.

Представляется, что это лишь красивый миф. Хотя бы, потому что последнее утверждение противоречит приведенному выше донесению генерала Галафеева. Но если автор и готов поверить в благородство горцев, то в утверждение, будто Михаил Юрьевич мчался в атаку в одной рубашке, да ещё в октябре-месяце, верится с трудом (хоть и ходила кавалерия в атаку налегке, без бурок).

Отличить же от других поручика можно было по белому коню под его седлом и белой холщовой шапке или фуражке – такой, какой мы видим на рисунке с профилем Лермонтова, сделанном в палатке его сослуживцем Д. П. Паленом 23 июля 1840 года.

Перед самым лесом конница резко отвернула вправо. Как и предполагал поручик, в лесу был сооружён завал, то есть заграждение из древесных стволов, за которым засел отряд «хищников». Молниеносность манёвра терялась из-за необходимости спешиться – в лесу на конях не поскачешь.

И всадники, ставши пехотой, кинулись на правый фланг мюридов. Впрочем, это была не просто пехота, которая сошлась в рукопашном бою с врагом. Даже свои, русские, называли лермонтовских «охотников» «головорезами».

Поручик – небольшого роста, сутуловатый, прихрамывающий – бился рядом со своими «головорезами», не уступая им в умении орудовать клинком и кинжалом. По командирской обязанности он не упускал из вида поля битвы, и потому, заприметив на своём правом фланге выделявшегося ростом Султанова, крикнул бывшему офицеру:

– Пётр Аркадич! Тесните к центру!

В самом деле, правый фланг, слишком растянувшись, рисковал оказаться рассеянным, тогда как надлежало ударить им по центру, чтобы выбить мюридов из завала и из самого леса.

Прошло ещё несколько минут яростного боя, и чеченцы дрогнули. Выскочив из завала, они бросились вон из леса, где их тут же настигла конница, оставленная командиром в засаде.

Впоследствии начальник кавалерии полковник князь В. С. Голицын докладывал по команде: «28-го октября, при переходе через Гойтинский лес, он (поручик Лермонтов – прим. авт.) открыл первый завалы, которыми укрепился неприятель, и, перейдя (...) вправо от помянутого завала, он выбил из леса значительное скопище, покушавшееся противиться следованию нашего отряда, и гнал его в открытом месте и уничтожил большую часть хищников (...)».

А через два дня лермонтовский отряд ждала схватка у реки Валерик.

5.

Военная судьба привела Михаила Юрьевича на эту реку во второй раз. В первый раз он участвовал здесь в сражении 11 июля 1840 года. Об этом событии им написано стихотворение, которое так и называется «Валерик». Оно широко известно, но не описанием битвы как таковой, а начальной, лирической его частью, обращённой к бывшей возлюбленной Варваре Александровне Лопухиной:

«Я к вам пишу случайно; право,

Не знаю как и для чего.

Я потерял уж это право.

И что скажу вам? – ничего!»

Эти и продолжающие их лирические строки, переложенные на музыку Микаэлом Таривердиевым, стали романсом, который в исполнении Сергея Никитина вошёл в кинофильм «Затерянная экспедиция» (некоторые думают, что это и вовсе романс из фильма «С лёгким паром»).

Но есть в стихотворении и другие строки:

«... И два часа в струях потока

Бой длился. Резались жестоко,

Как звери, молча, с грудью в грудь,

Ручей телами запрудили,

Хотел воды я зачерпнуть...

(И зной, и битва утомили

Меня), но мутная волна

Была тепла, была красна».

В письме к А. А. Лопухину Михаил Юрьевич сообщал о некоторых подробностях этого боя: «У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Нас было всего 2000 пехоты, а их до 6 тысяч; и всё время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте - кажется, хорошо! Вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела пахло кровью».

Нынешнему читателю трудно представить, как в те времена вершился бой.

Известный военный историк и участник Кавказской войны генерал Р. А. Фадеев писал: «Кроме решительности удара, кавказские войска имеют на своей стороне то несомненное преимущество, что в главную минуту боя, когда управление становится невозможным и всё разом бывает поставлено на карту, каждая рота сделает посильное дело и не упустит никакой случайности, которою можно воспользоваться. Приказаний она не будет спрашивать. Не командир, так младший офицер, фельдфебель, старый солдат надоумят её. В такую минуту одна нравственная сила личности берёт верх (...)».

Это свидетельство даёт отчётливое представление, сколь значима была фигура офицера, находящегося в гуще боя, ибо он не только отдавал команды, но и одним только своим присутствием поднимал дух солдат.

Роль такого офицера не раз принимал на себя в том бою и поручик Лермонтов, хотя, главным образом, ему поручалось наблюдать за действиями войск и передавать им приказания начальника отряда. Казалось бы, зачем связному ввязываться в бой? Но в том-то и дело, что офицеры такого рода помимо всего должны были оказывать необходимое содействие для достижения победы, вплоть до принятия на себя обязанностей командира. Генерал Галафеев докладывал командующему войсками на Кавказской линии и в Черноморской области генерал-адъютанту П. Х. Граббе, представляя своего подчинённого к ордену Владимира 4-й степени с бантом: «Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов во время штурма неприятельских завалов на реке Валерик имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда об её успехах, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы».

Однако отвага поручика Лермонтова не всем пришлась по душе. Речь о той части офицерства, которое непосредственно не участвовало в баталиях, а лишь наблюдало со стороны за ходом боевых действий. Барон Л. В. Россильон, представитель Генерального штаба в отряде Галафеева, квартирмейстер 20-й пехотной дивизии, оставил такой отзыв: «Гарцевал Лермонтов на белом, как снег коне, на котором, молодецки заломив белую холщовую шапку, бросался на чеченские завалы. Чистое молодечество! – ибо кто же кидался на завалы верхом?! Мы над ним за это смеялись».

Отчасти объяснение, почему Лермонтов кинулся верхом на завалы, даёт он сам в стихотворении «Валерик»:

«Верхом помчался на завалы,

Кто не успел спрыгнуть с коня…

Ура — и смолкло.— Вон кинжалы,

В приклады! — и пошла резня».

Ну а кроме всего, атака завалов верхом вовсе не противоречила тактике ведения боя: штурм преград из стволов деревьев происходил в тесном взаимодействии пехоты и кавалерии, которая настигала и разила отступающего врага. Видимо, штабист-квартирмейстер не был об этом осведомлён.

А вот другой офицер – поручик-артиллерист К. Х. Мамацев не увидел никакой показной отваги в манёвре Лермонтова. Константин Христофорович хорошо запомнил момент боя при реке Валерик, когда к его орудиям, оказавшимся без прикрытия, подоспел для охранения Лермонтов с несколькими всадниками. С началом же штурма поручик верхом на белом коне бросился вперёд и исчез за завалом.

Исход «Валерикского» боя 11 июля 1840 года историки оценивают по-разному: одни считают, что верх одержали русские, другие приписывают победу мюридам, исходя из того, что экспедиционный отряд понёс значительные потери.

Как бы то ни было, чеченцы ретировались с поля сражения. Впрочем, на той войне отступление или бегство чеченцев не означало победу над ними.

Упоминавшийся уже историк Кавказской войны В. А. Потто отмечал, что та или иная территория была «нашей» лишь до того момента, пока на ней стояли русские войска. Но как только экспедиционный отряд уходил, она тотчас занималась противником. «Наш отряд, как корабль, прорезывал волны везде, но нигде не оставлял после себя ни следа, ни воспоминания».

Неудивительно, что местом сражения 11 июля – берегами реки Валерик, предлесьем, самим лесом – после баталии снова овладели мюриды. Отсюда они вновь напали на русские войска.

1.

Из всей корреспонденции первым делом Лопухин вскрыл конверт, подписанный знакомым некрупным почерком, в котором выделялся завиток буквы «д».

– Варя! – позвал Лопухин жену, – от Миши письмо!

«Милый Алёша, – читал он вслух. – Пишу тебе из крепости Грозной, в которую мы, т. е. отряд, возвратился после 20-дневной экспедиции в Чечне. Не знаю, что будет дальше, а пока судьба меня не очень обижает: я получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников, состоящую изо ста казаков — разный сброд, волонтёры, татары и проч., это нечто вроде партизанского отряда, и если мне случится с ним удачно действовать, то, авось, что-нибудь дадут; я ими только четыре дня в деле командовал и не знаю ещё хорошенько, до какой степени они надёжны; но так как, вероятно, мы будем ещё воевать целую зиму, то я успею их раскусить. Вот тебе обо мне самое интересное.

(...) Может быть, когда-нибудь я засяду у твоего камина и расскажу тебе долгие труды, ночные схватки, утомительные перестрелки, все картины военной жизни, которых я был свидетелем. Варвара Александровна будет зевать за пяльцами и, наконец, уснёт от моего рассказа, а тебя вызовет в другую комнату управитель, и я останусь один и буду доканчивать свою историю твоему сыну, который сделает мне кака на колена... Сделай одолжение, пиши ко мне как можно больше. Прощай, будь здоров с чадами и домочадцами и поцелуй за меня ручку у своей сожительницы. Твой Лермонтов».

Служащий московской синодальной конторы, в будущем камергер, действительный статский советник, Алексей Александрович Лопухин и опальный поручик Лермонтов были друзьями ещё со времён учёбы в Московском университете. Он искренне любил Михаила. Даже когда Лермонтов рассорил Алексея с его невестой – красавицей Екатериной Сушковой – он простил это ему.

Тёплое отношение к Лермонтову восприняла от мужа и Варвара Александровна, названная в письме «сожительницей», – словом, ещё не наполненным нынешним уничижительным смыслом, а употреблённым в прямом его значении.

– Хотя бы покуда жив-здоров, и на том слава Богу! – заключил Лопухин по прочтению письма.

Впрочем, он понимал, что корреспонденция с Кавказа идёт долго и к данному моменту с Лермонтовым могло произойти что угодно.

А в ту самую пору поручик сидел в палатке, держа на коленях карту, полученную перед экспедицией в штабе, и пытался определить расположение отряда горцев, о котором донёс лазутчик-кабардинец.

Чеченцы скрывались в лесу и готовились атаковать движущуюся колонну русских войск. Следовало упредить этот удар, но как отыскать их бивак? Кабардинец называл какое-то село, вблизи которого скрывались мюриды. Однако найти его на карте, где были отмечены лишь крупные населённые пункты, было невозможно.

Поручик отбросил карту: нет, она тут бесполезна! нужно отправлять охотников на разведку.

Он выглянул из палатки и кликнул рядового Султанова, который тут же встал и отделился от расположившихся вокруг костра казаков.

«Хорош!» – подумал Лермонтов, окидывая взглядом явившегося казака – рослого, в чёрной андийской бурке и бараньей шапке, глядевшего внимательно и спокойно.

Командир не догадывался, что за этим взором скрывался непреходящий интерес к его персоне. Султанов, будучи разжалованным поручиком, хорошо знал, что офицерам в походе дозволялись некоторые нарушения в форме и внешнем виде. Но Лермонтов, казалось, решил пересечь и те нестрогие границы.

На нём был, как всегда расстёгнутый военный сюртук, который он носил без эполет (что, впрочем, делали и многие офицеры-кавказцы); из-под него виднелась шёлковая – канаусовая – красная рубашка, а, ко всему, поручик отпустил баки и длинные волосы, которые в нарушение уставного порядка перестал зачёсывать на виски. В бурке и шапке он ничем не отличался от казаков своего отряда, которые, в свою очередь, походили на горцев с кинжалом за поясом и шашкой через плечо.

– Пётр Аркадьевич, – обратился к Султанову Лермонтов, – возьмите охотников, и пусть тот лазутчик вам покажет, где стоит отряд мюридов. В стычку не вступать, подойти и уйти скрытно!

– Слушаюсь, ваше благородие!

– Ступайте, – Лермонтов взглянул немного потупившись: командовать поручиком, хоть и разжалованным, было для него непривычно.

2.

Пётр Аркадьевич Султанов являлся представителем старинного дворянского рода, отец его – полковник и ветеран войны 1812 года. Службу Султанов начал юнкером в расположенном под Москвой пехотном полку и в положенный срок был произведён в офицеры. Но случилось несчастье: некий капитан оскорбил его сестру, отчего довелось тому отведать кулаков разъярённого брата. За этот проступок Султанова разжаловали в солдаты. Затем его по его же просьбе перевели в Кабардинский полк на Кавказ. Участвовал в сражениях, был ранен, снискал славу отчаянного храбреца. За отличие его снова произвели в офицеры, но вскоре опять разжаловали. Такой сложной судьбы человек оказался в отряде Лермонтова, получившего эту команду «в наследство» от Руфина Дорохова, который, между тем, и сам был из разжалованных офицеров.

Руфин Иванович Дорохов, сын героя Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенанта И. С. Дорохова, по окончанию Пажеского корпуса был выпущен прапорщиком в учебный карабинерный полк в Петербурге. Дорохов отличался неукротимым нравом. Однажды в театре вернувшись после антракта к своему ненумерованному месту, то есть к месту, которое мог занять любой, он обнаружил на нём некоего статского советника. Разрешить ситуацию миром Дорохов не пожелал, учинив скандал с рукоприкладством. А в скором времени на дуэли от его руки погиб офицер. За буйство в театре и поединок Дорохова разжаловали в рядовые. Служил на Кавказе, в Нижегородском драгунском полку, участвовал в персидской и турецкой войнах, был ранен, снова стал офицером, за проявленную храбрость получил золотую саблю. В 1833 году из-за многочисленных ран поручик Дорохов был уволен в отставку. По свидетельству жены был он добр и великодушен, но вспыльчив, а во хмелю неукротимо буен. Супружеская жизнь их не могла не закончиться печально: жена с малолетней дочерью от него ушла. В 1838 году в приступе ярости Дорохов нанёс удар кинжалом отставному ротмистру Сверчкову, которого заподозрил в карточном шулерстве. Последовало очередное наказание: разжалование в рядовые и высылка на Кавказ. И снова Дорохов блестяще проявил себя в военных действиях с горцами. В том же 1838 году, 23 июля, «государь император высочайше повелеть соизволил: рядового Тенгинского пехотного полка Руфина Дорохова за отличное мужество и самоотвержение, оказанное при крушении судов наших у черкесских берегов, произвести в унтер-офицеры». Заново первый офицерский чин – чин прапорщика он получит по высочайшему приказу лишь 16 апреля 1841 года. А до этого состоится его знакомство с Лермонтовым: оба они служили под началом генерал-лейтенанта Галафеева, у которого Дорохов командовал отрядом охотников. Поначалу их отношения не складывались, но впоследствии они прониклись друг к другу искренней симпатией. Дорохов вспоминал: «В одной из экспедиций, куда пошли мы с ним вместе, случай сблизил нас окончательно: обоих нас татары чуть не изрубили и только неожиданная выручка спасла нас. В походе Лермонтов был совсем другим человеком против того, чем казался в крепости или на водах, при скуке и безделье». А вот ещё одно его высказывание о Лермонтове: «Славный малый – честная, прямая душа – не сносить ему головы. Мы с ним подружились и расстались со слезами на глазах. Какое-то чёрное предчувствие мне говорило, что он будет убит... Жаль, очень жаль Лермонтова, он пылок и храбр, не сносить ему головы».

10 октября 1840 года Дорохов был ранен, и его «охотники» перешли в подчинение к Лермонтову. Дорохов горячо приветствовал это решение Галафеева, а сам генерал-лейтенант писал: «В делах 29 сентября и 3 октября он (Лермонтов – прим. авт.) обратил на себя особенное внимание моё расторопностью, верностью взгляда и пылким мужеством, почему 10-го октября, когда раненый юнкер Дорохов был вынесен с фронта, я поручил его начальству команду, из охотников состоявшую. Невозможно было сделать выбора удачнее: всюду поручик Лермонтов первым подвергался выстрелам хищников и во главе отряда оказывал самоотвержение свыше всякой похвалы».

Закончить историю Дорохова следует тем, чем заканчивается любая история человеческой жизни: смерть настигла его, но тогда, когда был он ещё не очень стар – на 52 году от рождения. Проведя четырнадцать лет в непрерывных боях, получив за это время не одно ранение, он пал в сражении с горцами в Гойтинском ущелье.

3.

Султанов с командой вернулся через три часа, когда уже наплывали сумерки, имевшие обыкновение мигом обращаться в ночь.

Противник был обнаружен, и силу он представлял внушительную, а, следовательно, и серьёзную опасность для выступившей из крепости Грозная экспедиции. Путь её пролегал мимо упомянутого кабардинцем небольшого села, стоявшего на краю густого леса. Жители покинули его, угнав с собою скот, и мюриды вошли туда в ожидании колонны русских войск, с тем чтобы, нанеся удар, снова скрыться в гуще леса.

Отряд выступил до света, пластунов выслали загодя, чтобы к подходу основных сил вражеские караулы были сняты. Шли рысью, подпруги подтянуты, шашки проверены. Вдали завиднелась деревушка. Раздались первые выстрелы. Это открыли огонь пластуны, выманивая чеченцев из домов под казачьи клинки.

Командир, скакавший впереди, повернулся в седле:

– Отряд, в атаку! Шашки вон! В намёт – марш!

И с выхваченной из ножен гурдой пустил своего белоснежного коня по деревенской улице, на которую уже высыпали мюриды в мохнатых чёрных шапках.

Хоть и полагалась офицеру сабля, но Лермонтов, как и многие в Кавказской армии, предпочитал ей шашку, особенно, если это была настоящая гурда, названная так по имени кавказского умельца-оружейника.

***

Вполне допустимо предположить, что Михаил Юрьевич относился к сабле – этому извечному атрибуту офицера – без особого пиетета.

Говорить об этом позволяют, например, такие воспоминания его современника:

«В одно воскресенье, помнится, 15 сентября 1836 года, часу во втором дня, я поднимался по лестнице конногвардейских казарм в квартиру доброго моего приятеля А. И. Синицына. Подходя уже к дверям квартиры Синицына, я почти столкнулся с быстро сбегавшим с лестницы и жестоко гремевшим шпорами и саблею по каменным ступеням молоденьким гвардейским гусарским офицером в треугольной, надетой с поля, шляпе, белый перистый султан которой развевался от сквозного ветра. Офицер этот имел очень весёлый, смеющийся вид человека, который сию минуту видел, слышал или сделал что-то пресмешное. Он слегка задел меня или, скорее, мою камлотовую шинель на байке (какие тогда были в общем употреблении) длинным капюшоном своей распахнутой и почти распущенной серой офицерской шинели с красным воротником и, засмеявшись звонко на всю лестницу (своды которой усиливали звуки), сказал, вскинув на меня свои довольно красивые, живые, чёрные, как смоль, глаза, принадлежавшие, однако, лицу бледному, несколько скуластому, как у татар, с крохотными тоненькими усиками и с коротким носом, чуть-чуть приподнятым, именно таким, какой французы называют nez à la cousin: «Извините мою гусарскую шинель, что она лезет без спроса целоваться с вашим гражданским хитоном», – и продолжал быстро спускаться с лестницы, всё по-прежнему гремя ножнами сабли, не пристёгнутой на крючок, как делали тогда все светски благовоспитанные кавалеристы, носившие своё шумливое оружие с большою аккуратностью и осторожностью, не позволяя ему ни стучать, ни греметь. Это было не в тоне».

А вот что писал один из первых биографов Лермонтова А. М. Скабичевский:

«Однажды он явился на развод с маленькою, чуть ли не детскою игрушечною саблею, несмотря на присутствие великого князя Михаила Павловича, который тут же дал поиграть ею маленьким великим князьям, Николаю и Михаилу Николаевичам, приведённым посмотреть на развод, а Лермонтова приказал выдержать на гауптвахте.

После этого Лермонтов завёл себе саблю больших размеров, которая, при его малом росте, казалась ещё громаднее и, стуча о камень или мостовую, производила ужасный шум... За эту несоразмерную саблю Лермонтов опять-таки попал на гауптвахту».

***

Чеченцы были рассеяны и не сумели дать отпор отряду всадников, возникшему словно бы из-под земли или, наоборот, упавшему с небес. Все они полегли, изрубленные русскими шашками, а те немногие, что уцелели, бежали в лес.

Поручик скомандовал отход, и село также быстро опустело, стало изваянием, как до этого наполнилось оно ружейной пальбой и наступившим затем безмолвием жуткой работы, которое время от времени прерывалось возгласами рубящих конников и их жертв.

Смелый расчёт командира, слаженность и бесстрашие отряда, в котором были собраны лучшие из лучших, в который раз сделали своё дело.

Когда Лермонтов в письме Лопухину говорил о своих подчинённых, под словами «разный сброд», он имел ввиду казаков, собранных из разных частей кавалерии, а также дагестанцев, кумыков, азербайджанцев (их было принято называть татарами), которые добровольно служили русскому царю, – и все они, подобно упоминаемым там же «волонтёрам», были «охотниками», то есть теми, кто изъявил желание (охоту) воевать в особой команде.

Чтобы попасть в этот отряд, как вспоминал впоследствии Султанов, «требовалось выдержать своеобразный экзамен – выполнить сложное поручение. Новым членам отряда полностью меняли внешность – им брили головы и заставляли отпускать бороды. «Черкесский» образ дополняла национальная одежда и двустволка со штыком, такая же, как у горцев». Необходимым условием было и знание азербайджанского языка, которым в своё время Лермонтов также овладел (в одном из писем он сообщал: «Начал учиться по-татарски, язык, который здесь, и вообще в Азии, необходим как французский в Европе»).

Лермонтов с гордостью рассказывал об отряде «охотников» своему издателю А. А. Краевскому. Ему он, между прочим, подарил свой кинжал, которым однажды отбивался от трех горцев, напавших на него по пути из Пятигорска в Георгиевское укрепление. Благодаря быстроте своего коня Лермонтову удалось уйти от преследователей. Автор приводит этот эпизод в качестве иллюстрации, сколь свойственны были поручику смелость и хладнокровие.

4.

«Лермонтовский отряд», а именно так в экспедиции генерала Галафеева называли команду «охотников» под началом поручика, был, по выражению современника, «как блуждающая комета», в постоянном движении, то и дело вступая в стычки с врагом.

Вот и сегодня, когда ранним утром впереди засинел Гойтинский лес, через который предстояло проследовать войскам, Лермонтов приказал отряду выступать. Тактика мюридов была хорошо известна: устройство завалов, нападение из засад, внезапные налёты конницы. Особую опасность для русских представляли леса. Колонна войск следовала в вытянутом каре: посредине обоз, впереди и в тылу – авангард и арьергард. Самыми уязвимыми были боковые стороны каре.

Казаки вихрем надвигались на лес. Согласно бытующему на Кавказе преданию, Лермонтова всегда можно было отличить от других атакующих русских по красной шёлковой рубашке, но горцы в него никогда не стреляли, потому что он был Поэт, а убить Поэта большой грех.

Представляется, что это лишь красивый миф. Хотя бы, потому что последнее утверждение противоречит приведенному выше донесению генерала Галафеева. Но если автор и готов поверить в благородство горцев, то в утверждение, будто Михаил Юрьевич мчался в атаку в одной рубашке, да ещё в октябре-месяце, верится с трудом (хоть и ходила кавалерия в атаку налегке, без бурок).

Отличить же от других поручика можно было по белому коню под его седлом и белой холщовой шапке или фуражке – такой, какой мы видим на рисунке с профилем Лермонтова, сделанном в палатке его сослуживцем Д. П. Паленом 23 июля 1840 года.

Перед самым лесом конница резко отвернула вправо. Как и предполагал поручик, в лесу был сооружён завал, то есть заграждение из древесных стволов, за которым засел отряд «хищников». Молниеносность манёвра терялась из-за необходимости спешиться – в лесу на конях не поскачешь.

И всадники, ставши пехотой, кинулись на правый фланг мюридов. Впрочем, это была не просто пехота, которая сошлась в рукопашном бою с врагом. Даже свои, русские, называли лермонтовских «охотников» «головорезами».

Поручик – небольшого роста, сутуловатый, прихрамывающий – бился рядом со своими «головорезами», не уступая им в умении орудовать клинком и кинжалом. По командирской обязанности он не упускал из вида поля битвы, и потому, заприметив на своём правом фланге выделявшегося ростом Султанова, крикнул бывшему офицеру:

– Пётр Аркадич! Тесните к центру!

В самом деле, правый фланг, слишком растянувшись, рисковал оказаться рассеянным, тогда как надлежало ударить им по центру, чтобы выбить мюридов из завала и из самого леса.

Прошло ещё несколько минут яростного боя, и чеченцы дрогнули. Выскочив из завала, они бросились вон из леса, где их тут же настигла конница, оставленная командиром в засаде.

Впоследствии начальник кавалерии полковник князь В. С. Голицын докладывал по команде: «28-го октября, при переходе через Гойтинский лес, он (поручик Лермонтов – прим. авт.) открыл первый завалы, которыми укрепился неприятель, и, перейдя (...) вправо от помянутого завала, он выбил из леса значительное скопище, покушавшееся противиться следованию нашего отряда, и гнал его в открытом месте и уничтожил большую часть хищников (...)».

А через два дня лермонтовский отряд ждала схватка у реки Валерик.

5.

Военная судьба привела Михаила Юрьевича на эту реку во второй раз. В первый раз он участвовал здесь в сражении 11 июля 1840 года. Об этом событии им написано стихотворение, которое так и называется «Валерик». Оно широко известно, но не описанием битвы как таковой, а начальной, лирической его частью, обращённой к бывшей возлюбленной Варваре Александровне Лопухиной:

«Я к вам пишу случайно; право,

Не знаю как и для чего.

Я потерял уж это право.

И что скажу вам? – ничего!»

Эти и продолжающие их лирические строки, переложенные на музыку Микаэлом Таривердиевым, стали романсом, который в исполнении Сергея Никитина вошёл в кинофильм «Затерянная экспедиция» (некоторые думают, что это и вовсе романс из фильма «С лёгким паром»).

Но есть в стихотворении и другие строки:

«... И два часа в струях потока

Бой длился. Резались жестоко,

Как звери, молча, с грудью в грудь,

Ручей телами запрудили,

Хотел воды я зачерпнуть...

(И зной, и битва утомили

Меня), но мутная волна

Была тепла, была красна».

В письме к А. А. Лопухину Михаил Юрьевич сообщал о некоторых подробностях этого боя: «У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Нас было всего 2000 пехоты, а их до 6 тысяч; и всё время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте - кажется, хорошо! Вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела пахло кровью».

Нынешнему читателю трудно представить, как в те времена вершился бой.

Известный военный историк и участник Кавказской войны генерал Р. А. Фадеев писал: «Кроме решительности удара, кавказские войска имеют на своей стороне то несомненное преимущество, что в главную минуту боя, когда управление становится невозможным и всё разом бывает поставлено на карту, каждая рота сделает посильное дело и не упустит никакой случайности, которою можно воспользоваться. Приказаний она не будет спрашивать. Не командир, так младший офицер, фельдфебель, старый солдат надоумят её. В такую минуту одна нравственная сила личности берёт верх (...)».

Это свидетельство даёт отчётливое представление, сколь значима была фигура офицера, находящегося в гуще боя, ибо он не только отдавал команды, но и одним только своим присутствием поднимал дух солдат.

Роль такого офицера не раз принимал на себя в том бою и поручик Лермонтов, хотя, главным образом, ему поручалось наблюдать за действиями войск и передавать им приказания начальника отряда. Казалось бы, зачем связному ввязываться в бой? Но в том-то и дело, что офицеры такого рода помимо всего должны были оказывать необходимое содействие для достижения победы, вплоть до принятия на себя обязанностей командира. Генерал Галафеев докладывал командующему войсками на Кавказской линии и в Черноморской области генерал-адъютанту П. Х. Граббе, представляя своего подчинённого к ордену Владимира 4-й степени с бантом: «Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов во время штурма неприятельских завалов на реке Валерик имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда об её успехах, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы».

Однако отвага поручика Лермонтова не всем пришлась по душе. Речь о той части офицерства, которое непосредственно не участвовало в баталиях, а лишь наблюдало со стороны за ходом боевых действий. Барон Л. В. Россильон, представитель Генерального штаба в отряде Галафеева, квартирмейстер 20-й пехотной дивизии, оставил такой отзыв: «Гарцевал Лермонтов на белом, как снег коне, на котором, молодецки заломив белую холщовую шапку, бросался на чеченские завалы. Чистое молодечество! – ибо кто же кидался на завалы верхом?! Мы над ним за это смеялись».

Отчасти объяснение, почему Лермонтов кинулся верхом на завалы, даёт он сам в стихотворении «Валерик»:

«Верхом помчался на завалы,

Кто не успел спрыгнуть с коня…

Ура — и смолкло.— Вон кинжалы,

В приклады! — и пошла резня».

Ну а кроме всего, атака завалов верхом вовсе не противоречила тактике ведения боя: штурм преград из стволов деревьев происходил в тесном взаимодействии пехоты и кавалерии, которая настигала и разила отступающего врага. Видимо, штабист-квартирмейстер не был об этом осведомлён.

А вот другой офицер – поручик-артиллерист К. Х. Мамацев не увидел никакой показной отваги в манёвре Лермонтова. Константин Христофорович хорошо запомнил момент боя при реке Валерик, когда к его орудиям, оказавшимся без прикрытия, подоспел для охранения Лермонтов с несколькими всадниками. С началом же штурма поручик верхом на белом коне бросился вперёд и исчез за завалом.

Исход «Валерикского» боя 11 июля 1840 года историки оценивают по-разному: одни считают, что верх одержали русские, другие приписывают победу мюридам, исходя из того, что экспедиционный отряд понёс значительные потери.

Как бы то ни было, чеченцы ретировались с поля сражения. Впрочем, на той войне отступление или бегство чеченцев не означало победу над ними.

Упоминавшийся уже историк Кавказской войны В. А. Потто отмечал, что та или иная территория была «нашей» лишь до того момента, пока на ней стояли русские войска. Но как только экспедиционный отряд уходил, она тотчас занималась противником. «Наш отряд, как корабль, прорезывал волны везде, но нигде не оставлял после себя ни следа, ни воспоминания».

Неудивительно, что местом сражения 11 июля – берегами реки Валерик, предлесьем, самим лесом – после баталии снова овладели мюриды. Отсюда они вновь напали на русские войска.

Продолжение следует...